文:王琛发

发表于"传承与发扬:马来西亚客家人与文化产业"国际研讨会。马来西亚客联会、孝恩文化基金会、美国欧亚大学、中国嘉应学院联办,霹雳州客家公会承办。

摘要:古石泉创立仁爱堂之后就本着孝与义的亲情把股份分给几个弟弟;他的嫡系子孙在兄弟后人拆股前后还是一再强调对祖业的孝道,到1950年代又一度把它的实力扩展到新、马、港各地,并影响新马中药市场的价格走势。仁爱堂在20世纪末以后虽已不再是家族企业,却已经完成超过两百年历史的老招牌传奇。

在松口,有一处迄今犹保存着1940年代初建时代风貌的围龙屋,一直被民间根据督工者的名字称之为"古秀阶"。古秀阶其人,其实是1796年创业至今的南洋仁爱堂中药行的其中一任掌柜人。从古秀阶的祖父古石泉少年南下槟城创办家族企业,再到古家后人与仁爱堂关系日远,仁爱堂的历史演变就是松口古家的海外创业史,也是清代海外华资企业一路走到今天的罕有案例。

一、传奇:从兼营杂货鸡鸭的小药铺到横跨四个世纪的中药行1796年,距离英国东印度公司开辟槟榔屿仅10年,古石泉也从中国梅县故乡来到这个位于马六甲海峡北方的英国殖民地;很多年之後,人们是这样写历史:古石泉于1796年在邻近槟城海岸线的椰脚街创立了仁爱堂,这是今天东南亚历史最悠久的中药行。1 历史太久之后,後人对古石泉最初的经营规模也各有说法,有说他是以一根匾担挑着两头竹篓在路边卖药,也有说古石泉所经营的中药店最初是间茅草棚寮;但根据古石泉一身单薄下南洋"历寒暑许多,以勤俭渐有蓄积"的记录 2,上述两个传说都可能正确,是人们对古石泉不同人生阶段的回忆。不过,基于古家在1845年已经有能力在故乡建起大屋,相信这间店子到19世纪中叶也是达到一定的规模了。3

根据英政府1818年统计,当年槟城华人人口只不过是7858人。4以此数据对照邝国祥《槟城散记续集》引用的仁爱堂1845年旧帐簿,大略可知当年真相:仁爱堂最初位于华人不是很多的新开发国际港口,根本不可能依赖买卖中药材维持生计,它有很长期间几乎是一家什么能卖就卖什么的杂货铺,1845年旧帐簿上还记录了仁爱堂以二钱二分至四五分的成本买入鸡鸭,转卖出去赚取一二分蝇头小利,一点一滴的积累资金。5

只是,到了后来,从18世纪到21世纪的东南亚有不少行业和店铺都已经没落,偏偏古石泉赤手空拳奋斗出来的"仁爱堂"还能生存至今,继续在槟榔屿唐人街屹立不倒,尤其在1950年代还一度执中药界操盘叫价的牛耳,这就使到它成为东南亚中药业里一枝独秀的奇蹟。它不只在商业史上以传统行业的架势创造了老招牌的神话,其历史之悠久也盖过了马来西亚任何一家华、巫、印、洋公司。

人们口中津津乐道的是:仁爱堂这家华人药铺居然是大马第一家使用邮局信箱的商行。据说,这个足于炫耀历史地位的P.O.Box No.1, Penang (槟城第一号信箱)曾经令到渣打银行开价15万元以外再加其他条件要求仁爱堂後继人转让,当仁爱堂一再坚决不让,个别邀功之辈甚至向邮局官员游说,直至有关官员秉公处理,说客方才理屈词穷作罢。6这样一段事实以及由事实衍生的传说,之能在当时华人社会引起津津乐道,又可视为在殖民地社会华人民族意识的折射。

槟榔屿市民熟悉仁爱堂不只是由于到此买卖商品。由於仁爱堂业务范围广泛,在中国嘉应州故乡亦有行号,它一直到1960年代都是大众委托处理汇款和送信到故乡的桥梁。对仁爱堂来说,它只是在办理药材买卖的同时兼营汇兑,从中依靠汇率变动以及抽取些少工费取利;但是对不懂外语的乡亲来说,舍银行繁冗的洋文手续而选择药行代办汇款,说明了老字号在人们心目中比洋人办的银行更接近他们在广东与客家地区的故乡。

二、创业:从客家山区砍柴维生走到国际港口卖货谋生仁爱堂的事迹是19世纪末华人开拓南洋历史的一小部份,却又是商业史的典范之一,它现址是在槟榔屿唐人街的一座3层楼建筑物,门牌号包括了唐人街82号A、B、C三个号,如此也就反映出它的原貌是由三间高楼店铺打通。在没有高楼建筑的百余年前,这就是一种气派。可是,若论到创业则还是要从古石泉初到贵境算起,根据仁爱堂所存记录,古石泉在椰脚街街上开始卖药生涯是在1796年,地址与观音庙相隔极近。7

在地图上的松口是广东省梅县的一小点,古石泉的家乡小黄砂溪西乡8是这一小点的更小部分,古石泉在这里度过了失学的童年。由于古石泉的兄长建成过继给别人,二兄定长夭折,家中兄弟还有四弟敬垣,五弟朴齐及六弟子苑,排行第三的古石泉实质上负起长兄之责,十余岁便要赚钱养家,还要兄兼母职,背着幼弟到山中砍柴帮补家用。9林博爱主编《南洋名人集传》里头的〈古石泉君〉一文是最早的古石泉传记,内容源于当时司理仁爱堂的古秀阶的访谈,文中描述的古石泉少年经历,已说明他的赤贫出身与孝顺性格:

"君先世本儒素。及君身益赤贫,家无担石储。然孝友出于天性。尝以樵采入山,襁负幼弟,登高屡险,十余里无倦容。父母或以为累,阻不可。君曰:儿力能扛鼎,多负一幼弟,薪不减采也。盖恐幼弟娇扰亲心,故设此辞为搪塞耳。" 10

南来华人在披荆斩棘过程中必须适应热带气候,也容易水土不服,这是药店之所以存在的客观条件。但卖药总要懂些道理,古石泉卖药不能只靠少年时经常长途跋涉山林训练了他的韧性,也许还是长期进出山村打下他对药草的基本认识。后人缅怀他"恐幼弟娇扰亲心,故设此辞为搪塞",这种孝道思想以及为人设想的精神,或者正是后来转化出经营哲学与市场信用的动力。

仁爱堂後人辗转传述:古石泉初期亲力亲为,药物将用罄就亲自回乡采药,後来稍有了储蓄,方才拜托来回中国及槟城的水客代为采办。从这一段口述历史可知古石泉最初资金不足,仅能自个儿跑单帮。除非他在来回水路的数月间可以弃店子不顾,否则在椰脚街拥有一间店铺也真有不便之处。不过,从当时情势去看,在椰脚街设店是很有策略性。初开发的槟城国际自由港口尚未填土扩展沿海陆地,海岸线在椰脚街前面不远,古石泉可说是在港口的上岸地区做着市民和来往行船人众的生意。

仁爱堂1845年帐簿说明即便仁爱堂经济已经稳定,其经济也并不是单靠卖药维持。以道光乙巳(1845)年农历十二月二十九日的营业来说,那一天是除夕,当日仁爱堂卖出的物件包括有关帝相、大簿子、烟竹、香烛、寿金纸、剃刀、朱砂纸、蜡牌、丹桂、毛笔、耳挖、厘秤、扇子、梳子、水桶、蚊帐等等,从文具到药材都有。可见是时的仁爱堂并不专做药材生意,那天的香烛寿纸等祭拜原料,也比药材好卖多了。11

帐簿内容也显示出古家在那时已经有能力相当多应酬和捐款,包括:"光禄祠缘金"、"神功"、"祖师公缘"、"大伯公醮金"、"广东公司"、"候运棺木"、"本街醮金"、"观音亭香油"、"仁和公司神诞"。12《南洋名人集传》说,"当君旅槟开张也,诸弟咸已长成,君各为娶妻置产,即仁爱堂商业,亦公于诸弟。诸弟厚感君,皆到屿戮力助君经营", 13古家兄弟共事的时间,也当是在这个时代。

仁爱堂的营业方针是从鸡鸭、旱烟管到扎辫子用的红头绳等等,样样都卖。而当年比仁爱堂更大的中药行有同和堂、德济堂等14是否也像仁爱堂那样兼营杂货?抑或是仅仁爱堂一家必须如此辛苦积累资金?就找不到记录可查了。重要是"仁爱"是大众认可的、具有文化意义与伦理涵义的价值观,确实较能让民众称呼起来有共鸣感。仁爱堂当初之杂货铺经营,在今天看来不一定有专业形象,在当初也确实有利它日常和民众打交道,有利它不放弃丝毫积累资本的可能。

三、危机:从兄弟子孙不和到创办人嫡系重掌大权古石泉逝世後,仁爱堂由儿子古晓屏掌柜;古晓屏之後,晓屏长子古秀阶在40余岁之龄南来与古敬垣的曾孙古君达合掌仁爱堂。当年,经理古秀阶的月薪是40元。15上述1845年的帐簿,可能是古晓屏的笔迹,1924年出版的《南洋名人集传》记载说古晓屏"好读书",又说古秀阶"壮年南来槟城,继治祖父业,守商规,遵祖训。十年来,分支铺于新加坡、马来半岛等处颇多,家产亦建置不少。" 16根据该书出版年代,可知仁爱堂在1920年代已经是走出槟城。

上述《南洋名人集传》说"仁爱堂商业,亦公于诸弟。诸弟厚感君,皆到屿戮力助君经营" 17是较笼统的说法。根据古秀阶《新旧仁爱堂之由来》记录,古石泉发迹后第一件事是回乡买田建屋,留下老四敬垣在家侍奉父母,亲带五弟朴齐及六弟子苑到槟城打理仁爱堂。18封建时代的华人家族生意一向着重嫡传,古石泉回乡买田建屋安置家人、让长弟无后顾之忧去侍奉父母,又把公司让出来分给4兄弟共同拥有,足证他注重孝道也重视兄弟亲情。

《南洋名人集传》报导古秀阶时称赞他如父亲古晓屏"是亲甚孝"般孝顺父亲,说他"性诚厚,言行不违,买卖药材皆上品,以人命相关,故未敢一毫苟且焉"。19书中还说古秀阶"对于铺中诸售药人,督率极有方,尝戒之曰:世无韩康、人多厮儿,先祖创是业,正为此两句话也", 20文中把古秀阶表现成兢兢业业的守业者形象,强调从家族孝道出发,发挥守护"祖业"的精神。《南洋名人集传》从报导古石泉到报导古秀阶都强调他们的孝道,并非偶然,这固然符合当时人们对待道德伦理的主流要求,但亦可反映华人家族企业的企业文化之所本。古秀阶说"世无韩康、人多厮儿,先祖创是业,正为此两句话",正是勉励众人有义务在孝道和兄弟亲情的基础上坚守祖业。

不过,自从祖父辈逝世,再传到第3、4世子孙的古家兄弟后人丁已经发展到200余人,人多嘴杂、意见不和的情形也愈激烈。夸赞古石泉兄弟情深的《南洋名人集传》出版之日,实际上遇上古家后代吵闹分家之时。古秀阶等人是一心守护祖业,反面也出现不肖子孙挥霍家业的状况,甚至有人为了赌债避难而拖累仁爱堂。21而且子孙人数愈多,营业和权益分配也愈加困难,内部纠纷终於爆发。古秀阶受访之际强调孝道和兄弟亲情,是主观愿望,以为这是过去仁爱堂企业成长的基础。古秀阶点出仁爱堂企业背后应有的文化价值来自家族观念,和他在现实中对拆股的忧心正好互相呼应。

古秀阶对这次家族纠纷始终耿耿于怀,所以自己用毛笔撰写一份《新旧仁爱堂之由来》留待后人警惕。他在文中说明爆发纠纷是源于石泉公五弟及六弟的子孙因意见不合退股,造成了内部财政难题。古秀阶写道,当日仁爱堂曾一再对外招股以求纳入新股,却遇到内部意见纷争,延误各种挽救方案,反而是债主越多欠额也变大。古秀阶最后只得电报古宝阶到槟主持业务,又托乡友们向债团疏通要求减轻债额;但改组後经济拮据,权益分配还是时有纷纭。直到古宝阶为了顾全大局,邀得二房的古聘臣合资12股(1万2000元)全盘承顶仁爱堂业务,方才力阻颓势。22

在《新旧仁爱堂之由来》文中,古秀阶表示痛心仁爱堂第3、4代子孙之间矛盾重重,又不忍放弃祖业:

"改组股份因受转股前涉及讼事,生意动摇。根本既伤,又受转股要来款负担过量财政竭蹶,本难复作;因念先人缔造艰难,不忍一旦放弃,不得已,竭力从事。" 23

"当年(1845年之前)虽改为12大股,在股东方面,并未有添助分毫资本,当事者值库帑调敝......所幸天不负人,80余年来微有成绩,中间虽经xx行为不轨......几贻店中不测。"24

"惟之事靡常,年来各股子弟到店日众,支取愈惊,负欠过钜。"25

1925年,众古氏後人在嘉应会馆会议,将古石泉4兄弟留下的业权分割清楚,古宝阶邀得二房的古聘臣合资12股全盘承顶了仁爱堂业务,仁爱堂从此进入古石泉嫡系子孙掌管行政的时代。不过,为了处理纠纷和後遗症,仁爱堂这段时间里元气大伤,几度濒临关闭。26

《南洋名人集传》第二册下集是在1928年出版,此时古家对仁爱堂的股权重组已经完成,《南洋名人集传》第二册下集记载说,古宝阶"弱冠即任星洲药店总理、嗣在大霹雳属金宝支铺,居留为最久";记载里除了提到古宝阶和其他地方人士发起金宝镇第一间华校"中华公立学校",也提到他参加组织金宝镇当地的中国革命同盟会分支,从反清革命到倒袁世凯帝制及至中国南北失和、军阀混战,他都曾积极奔走发动捐款。27

从古宝阶的古道热肠,可以想象古秀阶当初为何会要求古宝阶而不是其他人继任。

四、发展:从朝向现代企业重组到股权向家族外转移1940年代起,仁爱堂有限公司先后由古国耀、古国钧及古国璇打理, 仁爱堂也在古国耀掌柜的时代进入了兴盛时期。

古国耀是古晓屏三子古歭五所生,称古宝阶为叔父。根据槟城文史工作者郑永美整理的古国耀生平:"古国耀(1901一1952),仁爱堂第四代主人之一。父访溪,清末秀才,日本早稻田大学工科学士。国耀十六岁来屿,嗣任仁爱堂经理(因宝阶逝世接任),力图改组扩充。历任平章会馆协理、广汀会馆与客属公会副会长、嘉应会馆、中医中药联合会会长、锺灵、公民等校副董事长、广福宫及时中学校财政、中华总商会、南华医院、星洲客属总会董事、嘉宾俱乐部历届主任,一九五二年十一月因病逝於香港。" 28若以文中描绘的古国耀生前活动范围为准,可见其事仁爱堂业务已经跨越新、马、港三地。

据家族说法,古国耀与古国钧最初都是从磨药、扫地的小厮做起,因此对全盘生意各种人事细节都极为熟悉,在古国耀主掌仁爱堂的时代,仁爱堂也一度拥有唐人街的整排屋子和楼宇;从古国耀到古国钧和古国璇,他们能够从惨淡经营之中复兴先人祖业,归功於他们自少年起就在店里艰辛磨练。29

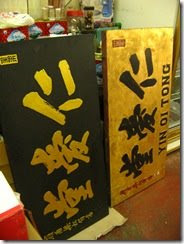

古秀阶回到故乡松口联合了几户亲人建造"崇庆第"也是在这个时候,当年工人举凡领工料领钱都找他,以致后来当地人到今天还是把这一围龙屋建筑称之为"古秀阶"。从"崇庆第"保留到今天的规模,当可想象古石泉子孙当时衣锦还乡、光宗耀祖的兴盛。

据说,古国耀在1930-40年代常可不用护照出入"民国"海关,不只是由于古国耀继承了古宝阶的政治倾向,继续留在已经转为统治者的国民党,成为海外的党国要人,而且是由于人们对"仁爱堂"老招牌的熟悉。犹为人所异者,是仁爱堂在第二次世战炮火中能照旧营业。日治时代,除了古国钧等表示对日军"义不帝秦"逃往泰国,其他同人的坚持留店使许多受难民众病中能有所依恃。据说这是由于仁爱堂早在清朝末年已经把生意做到日本殖民统治的台湾,古国耀的父亲又是早期的留日学生,因此日本人熟悉仁爱堂,同意它点缀繁荣。30

不过,从药行战后收存着一叠叠当地人俗称"香蕉票"的日治时期军用票,可证明其损失之不轻。这些在日军投降後立即不受国际承认的香蕉票,足以证明仁爱堂亏蚀了很大部份战时药物买卖的所得。就以仁爱堂在日治时代的近2万存款来说,如果受银行承认,利上加利了50年,价值也有半个百万了。31

1950年代,仁爱堂成为最早按照马来西亚当地有限公司法令注册的商号之一。在东南亚政治上没有对华邦交、商贸不易的时代,大战後元气大伤的仁爱堂凭着战时延续营业以及占有香港联店转口之优势,加上古国耀急功好义的精神、讲求货真价实和信用,竟然不必再以辛苦销售药材为主,一跃成为各地药舖纷纷求货的供应商。仁爱堂一度成为1950年代后新马的中药批发头盘商的主流,两地药材价格起落变化也都受到了仁爱堂订价的影响。在那年代,香港仁爱堂由古国璇掌权,金宝也有古宝阶所创、古国亮执掌的仁爱堂,怡保则有仁爱栈,新加坡等地亦都有古氏族人,各树分支互相呼应。32当仁爱堂落入古石泉嫡系子孙手中,孝道、祖训、兄弟亲情,依然是一种凝聚力。

一直到1981年,古家老辈年事已高、后辈也各有营业,不少後人更因环境变迁移民海外,仁爱堂才进行第4次改组,引进一些曾经为仁爱堂发展致力的老夥计后人承顶股权,接手生意,力保老字号生命力。不过,族人虽不问事,依然有人占有股份。33

仁爱堂以家族企业始,却在20世纪末改组为非血缘的股东制,进一步适应现代有限公司的运作方式。只是1981年后的现代体制毕竟不是从家族关系考虑商业运作,而是从权能与义务分配的法理决定股东之间的契约,法制保障比起"祖训"起着更实质的规约效果。这时,历史悠久的老招牌、老信用固然是无形资产,可以是企业永远的光荣,有利增加企业的自信力对外信用度;但是,原本属于从古家成员互相之间的孝道与兄弟情分说起的"祖业"精神,就不一定可以转移给外姓股东继承。在并非家族企业的工作气氛里,血亲关系毕竟是难于作为形成企业文化的基础。

五、感言:一个值得进一步思考的海外华商案例在仁爱堂属于古家全盘拥有之际,强调从古石泉一脉相承的孝道对于创业到守成都是信心激励,家族成员之间强调孝道、遵循祖辈教导、守护祖业的感情,无疑是维系家族事业的推动力。林博爱书中说古石泉"君先世本儒素" 又说古晓屏"好读书",略通文墨可以是族人之所以有能力经营中药行的基本条件,也有助家人更重视从文化学习孝道教养。用现代的商管眼光看,这些都是属于企业文化的范畴。然而,企业之成功往往还要依赖许多其他因素才能把握先机。这或是它屡遭危机之因。

仁爱堂就如任何的企业般,也总会一再遇上困境。然而在每一次困境中,它都能够如凤凰涅盘般脱胎换骨,而且孕育新机,这也是罕见的情形。可惜过去以来有关仁爱堂的文献和口述资料都模糊不足,否则,这一次次转折时期的处理模式,何尝不是是探讨华人企业演变与管理的佳例?

注释:

1.邝国祥:《槟城散记续集》(新加坡:星洲=世界书局,1973),页37。

2.一一〈古石泉君〉,载林博爱主编:《南洋名人集传》(槟城:点石斋印刷承印,民国13年),页23。

3.参同注1,页17。

4.张礼千、姚楠:《槟榔屿志略》(重庆:中国南洋学会,商务印书馆民国36年2月出版),页49。

5.同注1,页13-20。

6.根据1998年笔者访仁爱堂董事经理张日良与董事财政杨成宗的口述。

7.同注1,页22。

8.同注2。

9.同上注。

10.同上注。

11.同注1,页13-16。

12.同注1,页19-20。

13.同注2。

14.同注7。

15.古秀阶:《新旧仁爱堂之由来》,1925,作者毛笔记录,存于仁爱堂

16.一一〈古秀阶君〉,载同注2,页206

17.同注2。

18.同注14。

19.同注15。

20.同上注。

21.同注14。

22.同上注。

23.同上注。

24.同上注。

25.同上注。

26.同上注。

27.一一〈古宝阶君〉,林博爱编:《南洋名人集传》第二集下册(槟城:南洋民史纂修所,民国十七年四月),页97-98。

28. www.penangmedia.com/cms/huangye/2007/0910/article_132.html

29.同注6。

30.同上注。

31.同上注。

32.同上注。

33.同上注。